中文编程语言的突破点在哪里?

- 时间:2025-09-29

- 撰稿:柴树杉

- 转载请注明原文链接:https://wa-lang.org/smalltalk/st0086.html

从百年前中文打字机的探索,到电子计算时代早期中科院汉语编程语言的尝试,再到 2000 年后易语言在特定场景的落地,以及近年文言文风格 “文言编程语言” 在 GitHub 的掀起的中文编程小热度,中文编程语言的发展始终在曲折中前行。然而时至今日,能真正应用于工业领域的中文编程语言仍近乎空白,甚至在中文网络语境中,中文编程常被贴上 “降智”“鸡肋” 的负面标签。这一现状背后,是 “用户习惯惯性” 与 “技术底层绑定” 的双重桎梏,而突破的关键,在于从认知源头与技术源头进行系统性重塑,借力开源生态培育独立生态,最终实现从 “表层汉化” 到 “原生创新” 的跨越。

1. 中文编程语言的发展困局:习惯惯性与底层依赖的双重枷锁

中文编程语言难以突破的核心障碍,集中体现在两个维度:一是开发者群体的 “技能保护惯性”,二是技术体系的 “英文路径依赖”,两者相互交织,形成难以打破的发展僵局。

从开发者习惯来看,当前主流程序员均在西方编程语言体系下成长,C、Java、Python、Go 等英文编程语言经过数十年发展,已形成成熟的语法逻辑、工具链与生态体系。对程序员而言,这些语言不仅是 “编程工具”,更是 “职业技能护城河”—— 多年积累的代码经验、项目案例、开源库使用能力,构成了其职场竞争力的核心。切换中文编程语言,意味着要放弃已熟练掌握的 “求生技能”,重新适应新的语法规则与开发流程,这种 “沉没成本” 带来的焦虑,让多数开发者对中文编程持 “观望甚至抵触” 态度。更关键的是,行业招聘、项目合作仍以英文编程语言为核心标准,中文编程尚未形成 “就业价值”,进一步加剧了开发者的选择顾虑,从而逐渐形成了对中文编程语言无脑排斥的思维惯性。

从技术底层来看,当前所有中文编程语言都未能摆脱对英文技术体系的依附。计算机技术从源头便深深打上了英文烙印:汇编语言的MOV/ADD指令、编译器的 “token”“AST” 概念、编程语言的 “if/for” 分支循环符号,甚至编译理论、算法逻辑的术语体系,均以英文为基准。中文编程的现有探索,多是在英文编译器、英文指令集之上 “套一层中文语法壳”—— 例如将if改为 “如果”、for改为 “循环”,但底层的汇编指令、编译流程仍完全依赖英文体系。这种 “表层汉化” 不仅无法发挥中文的语义优势,反而因 “中文语法 - 英文底层” 的转换环节,增加了代码运行的复杂度与调试难度,最终沦为 “锦上添绿叶” 的鸡肋,难以满足工业级应用对性能与稳定性的要求。

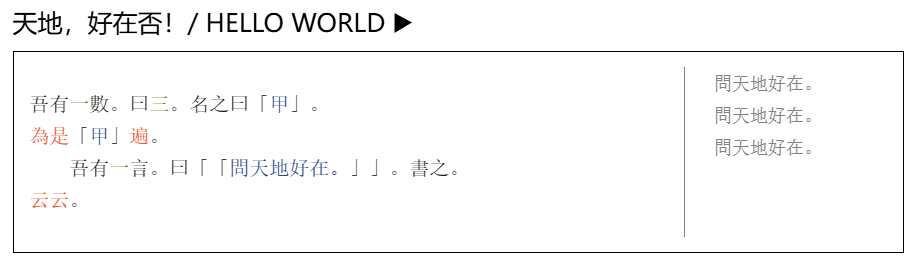

正如维特根斯坦所言:“语言的边界即思维的边界。” 当 “分支循环” 天然映射为if/for,“数据移动” 直接关联MOV,英文已成为程序员描述计算机逻辑的 “默认语言”。这种思维惯性,让中文编程始终处于 “被动翻译” 的尴尬地位,难以形成独立的技术话语体系。

2. 突破战略:从源头重塑中文编程的认知与技术根基

要打破困局,中文编程语言不能停留在 “语法替换” 的浅层尝试,而需从 “认知启蒙” 与 “技术底层” 两个核心起点进行重塑,构建从思维到工具的完整中文生态。

2.1 起点一:编程启蒙 “中文母语化”,构建认知底层逻辑

编程启蒙阶段是开发者 “语言与思维绑定” 的关键时期,也是打破英文思维惯性的最佳窗口。当前多数编程启蒙工具(如 Scratch)虽可视化,但核心指令仍依赖英文术语(如 “repeat”“if then”),导致孩子从接触编程起,就将 “逻辑” 与 “英文符号” 强行绑定。中文编程的突破,首先要让中文成为编程启蒙的 “母语”,让计算机概念与中文词语直接挂钩,形成无需转换的思维反射。

在工具设计上,需开发完全贴合中文认知习惯的启蒙产品,用中文日常逻辑替代英文语法。例如,将 “循环” 拆分为 “重复… 次”“一直做… 直到…”,将 “分支” 设计为 “如果… 就… 否则…”,让指令与孩子的口语表达完全一致 —— 实现 “小猫碰到墙壁反弹”,无需点击 “bounce off edge”,而是选择 “碰到墙壁就转向 180 度”;记录 “小猫位置”,无需定义 “variable”,而是创建 “变化的数:小猫位置”。这种设计让孩子关注 “要让角色做什么”,而非 “对应的英文指令是什么”,彻底弱化语言壁垒,聚焦逻辑本身。这些语言素材语料的积累和探索都需要漫长的过程。

在教育体系上,需构建 “中文编程启蒙” 的完整闭环。编写教材时,以中文语境下的生活问题为起点 —— 讲解 “分支逻辑” 时,从 “妈妈让买水果:有苹果买苹果,没苹果买香蕉” 切入,再引导用中文指令实现;培训师资时,强化 “用中文讲解逻辑” 的能力,避免 “用中文解释英文指令”;在编程等级考试中增设 “中文编程赛道”,从考核层面认可其价值。通过这一系列举措,让下一代开发者形成 “循环 = 重复做某事”“变量 = 变化的数” 的认知,而非 “循环 = for/while”“变量 = variable”,为中文编程培育 “原生使用者”。

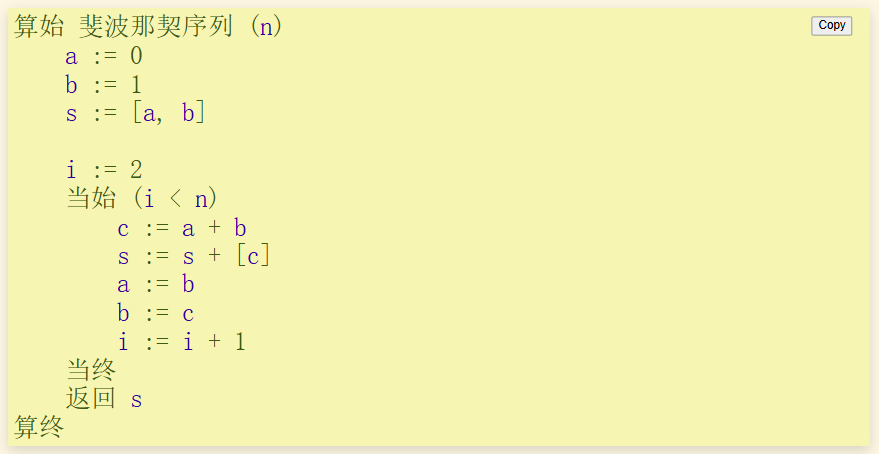

比如清华大学魏永明老师团队的 “可执行考鼎码”,正是这一方向的典型实践。其参考 Knuth《具体数学》的逻辑重构思路,从数学基础层植入中文表达习惯,并实现 “可执行伪代码” 特性 —— 小学生用中文逻辑编写代码,可直接运行。目前该语言已在多所小学的信息学奥赛启蒙课程中应用,小学3年级的孩子已经可以写出上百行有相当复杂度的考鼎码程序了,这无疑印证了中文在启蒙场景的天然优势。

2.2 起点二:技术底层 “中文平权化”,打破英文垄断

中文编程要实现工业级应用,必须摆脱对英文指令集与汇编体系的依赖,以 “中文与英文平起平坐” 的意识,重构底层技术体系。这一突破的核心,是让中文从 “语法层” 渗透到 “指令层”,成为描述底层逻辑的正式语言。

在芯片与汇编层面,需推动 “中文指令映射” 的底层适配。随着 RISC-V 开源芯片在国内的爆发,这一目标迎来关键机遇 ——RISC-V 的开源特性,允许开发者为其设计中文助记符与汇编工具。例如,联合国产芯片厂商在固件层实现 “中文助记符 - 操作码” 的直接映射:将 “移动数据” 绑定MOV操作码,“加法运算” 绑定ADD操作码,开发者编写汇编代码时,既可以写MOV AX, 10,也可以写 “移动 AX, 10”,两种写法生成相同机器码。同时,开发支持中文指令的调试工具,断点调试时显示 “移动 AX, 10” 而非 “MOV AX, 10”,让底层开发彻底摆脱英文符号依赖。

在理论体系层面,需用中文重新定义编译原理、指令集设计等核心概念,打破 “英文术语直译” 的困境。不再一味将 “compiler” 直译为 “编译器”,而是根据功能定义为 “代码转换器”;不再将 “assembler” 直译为 “汇编器”,而是称为 “助记符转机器码工具”;将 “token” 定义为 “语义小片段”,“AST” 定义为 “逻辑结构树”。这些中文术语不仅更易理解,更重要的是,它们摆脱了对英文词汇的依赖,让开发者在学习底层理论时,思考的是 “工具功能” 而非 “英文单词”,很多好的设计都是在变化中慢慢摸索和积累来的。

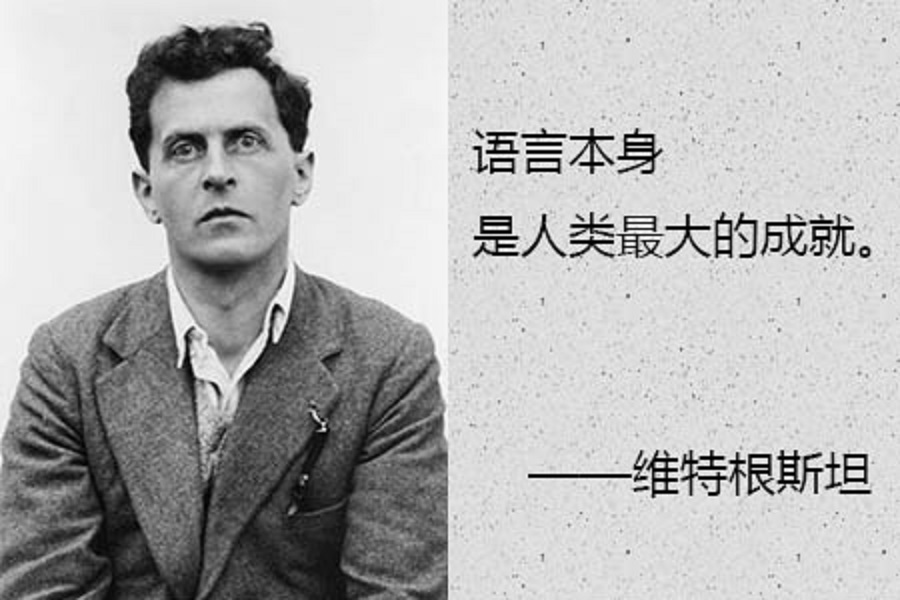

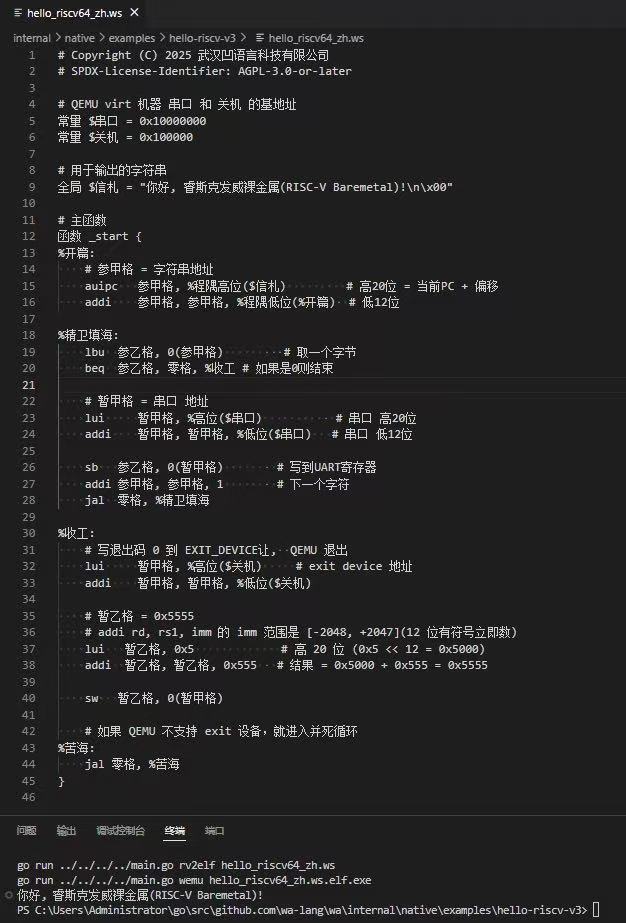

比如国内凹语言团队的探索正是这一方向的代表。其为 RISC-V 指令集构建 “中英文双语汇编体系”,比如以常量、全局、函数中文关键字定义语法结构,比如32个寄存器以中文的“甲格”表示第一个整数寄存器、“甲皿”存放液体的容器表示第一个浮点数寄存器,其中不仅仅有天干地支还借鉴了八卦阴阳的的词语。第一次看到这些新的术语可能不太习惯,但是对于没有被英文编程洗脑过的小朋友看到中文就会有莫名的熟悉感。目前该团队已尝试为国产 RISC-V 单片机开发中文汇编语言,更是构建了内置了简易的模拟器环境,从而为从底向上构建独立的工具链展示了可能性。

3. 生态加速:开源赋能中文编程的 “小爆发” 可能

国家 “十四五” 规划将 “开源” 纳入政策框架,为中文编程的生态整合提供了关键土壤。开源模式的核心价值 —— 打破技术壁垒、促进协作创新,恰好解决了中文编程 “分散尝试、缺乏合力” 的痛点。当前,“考鼎码” 与凹语言的跨界互动,以及更多国产项目的协同探索,正在勾勒出中文编程从 “教学场景” 到 “工业应用” 的完整路径,未来几年或将迎来质的飞跃。

一方面,开源生态推动 “启蒙 - 底层” 的技术闭环形成。比如凹语言团队计划将 “考鼎码” 引入前端语法设计,构建 “中文启蒙语言(考鼎码)- 中文汇编(凹语言)- 开源芯片(RISC-V)” 的技术链条。这意味着:小学生在启蒙阶段学习的 “考鼎码” 逻辑,未来可无缝过渡到凹语言的中文汇编开发,甚至直接为 RISC-V 芯片编写程序。这种 “认知 - 技术” 的闭环,让中文编程不再是碎片化尝试,而是形成可传承、可拓展的生态体系。

另一方面,开源加速工具链完善与场景落地。基于开源社区的协作,中文编程的工具链正在快速成熟:VS Code 的中文语法高亮扩展、适配 “凹语言”“考鼎码” 的调试工具等,已覆盖 “编写 - 调试 - 部署” 全流程。更重要的是,这些工具的开发形成了 “高校研究 + 企业实践 + 社区贡献” 的分工模式 —— 清华大学团队聚焦基础理论,科技企业深耕工业场景适配,社区开发者完善周边工具,大幅降低了单点探索成本。

在场景落地层面,中文编程已在教育、工业、政务等领域显现成效。教育领域,“考鼎码” 在小学启蒙中的成功,为中文编程储备了新一代用户;工业领域,凹语言在 RISC-V 单片机上的探索,验证了中文汇编在工业控制场景的价值和路径。这些经验和踩过的坑都在为中文编程语言的进一步发展提供更多的参考和更高的垫脚石,当中文编程的整个人员和软件生态达到一定规模之后,知识间交叉带来的复利效应都可能迎来局部的技术爆发。

4. 当前主流和新兴语言的挑战

编程语言领域从来没有 “银弹”—— 无论是 C、Java 等主流语言,还是 Rust、Go 等新兴语言,都遵循着 “诞生 - 成长 - 成熟 - 衰退” 的生命周期规律,各自在特定场景中发光,也面临着难以突破的局限。主流语言虽生态成熟,但往往背负着历史兼容的 “包袱”,语法设计与现代编程需求存在脱节;新兴语言虽能针对性解决特定痛点(如 Rust 的内存安全、Go 的并发效率),却需耗费大量精力构建生态、争夺开发者群体。

但中文编程语言与这些主流、新兴语言并非 “非此即彼” 的矛盾关系,更不是要取代它们的地位。其核心价值在于填补一个被长期忽视的空白:为中文母语的孩子消除 “语言噪声”—— 当英文成为编程的默认语言时,中文孩子需要先跨越 “语言障碍” 才能触及 “编程逻辑”,而中文编程语言能让孩子直接用最熟悉的中文理解 “循环”“分支”,专注于 “如何用代码解决问题”,而非 “如何记住英文指令”。从本质上说,它的目的是赋予中文母语孩子平等的 “早期编程权利”,让他们有机会像比尔・盖茨在小学阶段就能编写软件、兜售产品一样,在童年时期就建立 “用代码创造价值” 的意识,而非被语言门槛挡在计算机世界的门外。

5. 结语:突破思维边界,探索中文编程的多元可能

中文编程语言的突破,从来不是 “用中文替代英文”,而是 “构建基于中文思维的独立编程生态”。从编程启蒙的 “中文母语化”,到技术底层的 “中文平权化”,再到开源生态的 “协同创新”,每一步探索都是对 “英文编程垄断” 的打破,也是对 “软件技术多元性” 的拓展。

维特根斯坦的 “语言边界即思维边界”,既揭示了中文编程面临的困境,也指明了其突破的潜力 —— 中文的语义丰富性(如量词体系、成语逻辑),或许能催生全新的编程范式:用 “一批数据” 定义集合类型,用 “举一反三” 启发代码复用机制。这些创新目前尚处于萌芽阶段,但开源生态的开放性,为其提供了试错与成长的空间。

未来,中文编程未必能取代英文编程在全球协作中的地位,但完全有可能在本土场景、启蒙教育、特定行业中形成独特优势,与英文编程共同构成 “多元共生” 的格局。衡量其成功的标准,不是 “有多少人用中文写代码”,而是 “中文是否为编程世界带来了新的思维方式与可能性”。在开源的土壤上,在政策的支持下,在开发者的持续探索中,中文编程语言的突破不再是遥远的理想,而是正在发生的现实。